国際芸術祭「あいち2025」が、参加アーティスト32組を新たに発表

2010年から3年ごとに開催され、今回で6回目を迎える国際芸術祭「あいち2025」。国内最大規模の芸術祭の一つとして知られ、国内外から多数のアーティストが参加する芸術祭です。「あいち2025」は、愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかを主な会場として、2025年9月13日~11月30日の全79日間開催予定です。

テーマは「灰と薔薇のあいまに」。芸術監督には、シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター/国際ビエンナーレ協会(IBA)会長のフール・アル・カシミ氏が就任されています。開催目的として、新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献すること、現代美術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への浸透を図ること、そして文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図るといったことが掲げられています。現代美術を基軸とし、舞台芸術なども含めた複合型の芸術祭で、ジャンルを横断し、最先端の芸術を「あいち」から発信します。

フール・アル・カシミ氏は、以下の言葉を寄せています。

「モダニズムの詩人アドニスは、1967年の第3次中東戦争の後、アラブ世界を覆う灰の圧倒的な存在に疑問を投げかけ、自身を取り巻く環境破壊を嘆きました。アドニスの詩において、灰は自然分解の結果生じるものではなく、人間の活動による産物、つまり無分別な暴力、戦争、殺戮の結果なのです。環境に刻まれた痕跡を通して戦争を視覚化することで、アドニスは、直接的な因果関係や現代的な領土主義の理解ではなく、地質学的かつ永続的な時間軸を通して戦争の遺産を物語ります。したがって、アドニスにとってそれはただ暗いばかりではありません。消滅の後には開花が続くからです。

この感情は、再生と復活のためには必ず破壊と死が先行するということ、そして人類の繁栄のためには、恐怖を耐え忍びながらその道を歩まなければならないという、一般的な心理的概念を表しています。アドニスは、希望と絶望の感情と闘いながら、新たな未来、現在と過去に結びつく恐怖から解放された未来を思い描きます。戦争を国家、民族、部族、人間中心的なものよりも、集合体としての環境という視点から理解しようとすることで、アドニスは戦争の多様な顔を強調します。すなわち、人類が引き起こした戦争、地球に対する戦争、私たち自身の内なる戦争、他者との戦争、ヒエラルキー・服従・抑圧・飢饉・飢餓・搾取をめぐる象徴としての戦争、資源とエネルギーをめぐる戦争、所有権や著作権をめぐる戦争、希望・夢・想像力をかけた戦争などです。

観察者、目撃者として戦争と破壊を経験したアドニスがこの詩を書いた政治的背景は、私たちの現在の経験にも根差しており、この芸術祭ではそれをさらに拡張しています。「 灰と薔薇のあいまに」というテーマにおいて、私は人間が作り出した環境の複雑に絡み合った関係を考えるために、灰か薔薇かの極端な二項対立も、両者の間の究極の境界線も選ばないことにしました。むしろ、啓蒙思想の知識文化から受け継がれた両者の境に疑問を投げかけ、人間と環境が交わる状態、条件、度合いを想定します。今回の芸術祭では、戦争と希望という両極のいずれでもなく、その間にある私たちの環境の極端な状態を受け止めながら、人間と環境の間にあると思われている双方向の道を解体する可能性を探ります。

(中略)

第6回となる国際芸術祭「あいち2025」では、人間と環境の関係を見つめ、これまでとは別の、その土地に根差した固有の組み合わせを掘り起こしたいと考えました。農業が機械化され領土が金融化される以前には、世界の至るところで共同体が自然を管理し、環境景観との相互関係を発展させていました。そうした共同体は、自然の権利や保護を意識し、それを取り巻く動植物の生息地との間に親近感を感じて、互いに信頼し、育み、補い合う道を築いていました。この芸術祭では、そのような枠組みを現代的な芸術実践の一部として歓迎します。

(中略)

人間は、原材料を収奪できる空間へと環境を均す専門技術を持ったエンジニアであるだけでなく、人類の間に存在する不平等を再強化してもいます。今日私たちが占有している環境は、ある共同体が他の共同体よりも恩恵を受け、その生活の質が高まるように、異質化され、細分化され、分類され、モデル化されています。現在のグリーンエネルギー化の言説もまた、片方の半球にいる人々のためのものであり、他方で環境回復のために欠かせない方策の恩恵を受けることのできない共同体が、世界中至るところに存在しているように思われます。このように、今日の人間と環境にまつわる実践の多くは、人種、社会、差別についての知識や考え方を何度も繰り返しているのです。

(中略)

今回の芸術祭では、現在の人間と環境の関係に関する一筋縄ではいかない物語や研究を念頭に置きながらも、私たちが直面している極端な終末論も楽観論も中心としないことを目指しています。私は、環境正義に関する対話に複雑さを重ねることによってのみ、私たちが自らの責任に向き合い、不正義への加担に気づくことができるのだと考えています。ヒエラルキーの押しつけや偏った読み方を避けるために、世界中からアーティストやコレクティブを招き、私たちが生きる環境について既に語られている、そしてまだ見ぬ物語を表現するのです。アドニスが想像したように、試練を乗り越えて死や破壊に耐えるからこそ自然は回復力を持つのでしょうか。それとも、生命を奪われ機械化された空疎な気候フィクションが表現するディストピア的で黙示録的な未来像が、今まさに私たちが生きる現実なのでしょうか。愛知県に根差した今回の芸術祭には、灰と薔薇の間にある日本独自の環境に対する想像力も組み込まれます。愛知県は陶磁製品の産地として、瀬戸市は「せともの」の生産地として知られています。周囲の環境から得た素材や資源を用いるこれらの地場産業は、アーティストたちの新作の中にも立ち現れてくるでしょう。こうした産業は、地域の誇りの源であり、人間と環境の関係についての新たなモデルを模索する本芸術祭の支柱となります。たとえばこの地では、歴史的な写真や資料で目にする陶磁製品の生産によって作り出された灰のような黒い空は、環境の汚染や破壊よりも、むしろ繁栄を意味していました。このように普遍主義的な人新世という人間中心の批評の視点から脱却する時、技術、地域に根差した知識、帝国の歴史、環境に対する想像力について、どのような思考が浮かび上がってくるのでしょうか。地場産業や地域遺産は、人間と環境の複雑に絡み合った関係について、新たな、幅を持った思考への道を開くのでしょうか。

芸術祭ではさらに、手塚治虫の『来るべき世界』を始め、日本の大衆文化、小説、映画、音楽のさまざまなシーンや事例もまた参照します。手塚の物語では、アメリカ合衆国とソビエト連邦になぞらえた国同士の緊迫した関係が原爆の開発競争ーそれは日本の現代化と環境の状態に深く絡んだ歴史でもありますーを招き、偶然にも「フウムーン」と呼ばれる突然変異の動物種を生み出してしまいます。フウムーンは人間を超える能力と知性を持ち、多くの動物と少数の人々を地球から避難させる作戦を考えます。自然と人間の副産物であるフウムーンが、窮地を救うためにやって来るわけです。

『来るべき世界』は、今回の芸術祭のテーマとアドニスの詩に共鳴しつつ、終末と開花の間を横断します。愛知県という地域性、アドニスや手塚といった作家への参照、そして参加アーティストたちが共に示すのは、「灰と薔薇のあいまに」を掲げるこの芸術祭が、幅を持った考え方、有限なもの、そ

して中間にある状態を採り入れることによって、当然視されてきた位置づけやヒエラルキーを解きほぐせるということなのです」。

次に、新たに発表された国際芸術祭「あいち2025」の参加アーティスト32組(現代美術26組、パフォーミングアーツ6組)の中から、一部の方をご紹介します。

■現代美術

1.バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメ

バゼル・アッバスとルアン・アブ゠ラーメは、サウンド、映像、文章、インスタレーション、パフォーマンスなど、様々な分野で共に活動するアーティストです。二人の取り組みは、パフォーマティビティ、政治的イマジナリー、肉体、仮想世界の横断にあります。二人のアプローチの特徴として、サウンド、映像、テキスト、オブジェなど、既存の素材や自作の素材をサンプリングし、それらを全く新しい「台本」に再構築することが挙げられます。その成果として、マルチメディア・インスタレーションやサウンドと映像のライブ・パフォーマンスという形で、サウンド、映像、テキスト、サイトが持つ政治的、情緒的、物質的な可能性を追求する表現を展開しています。

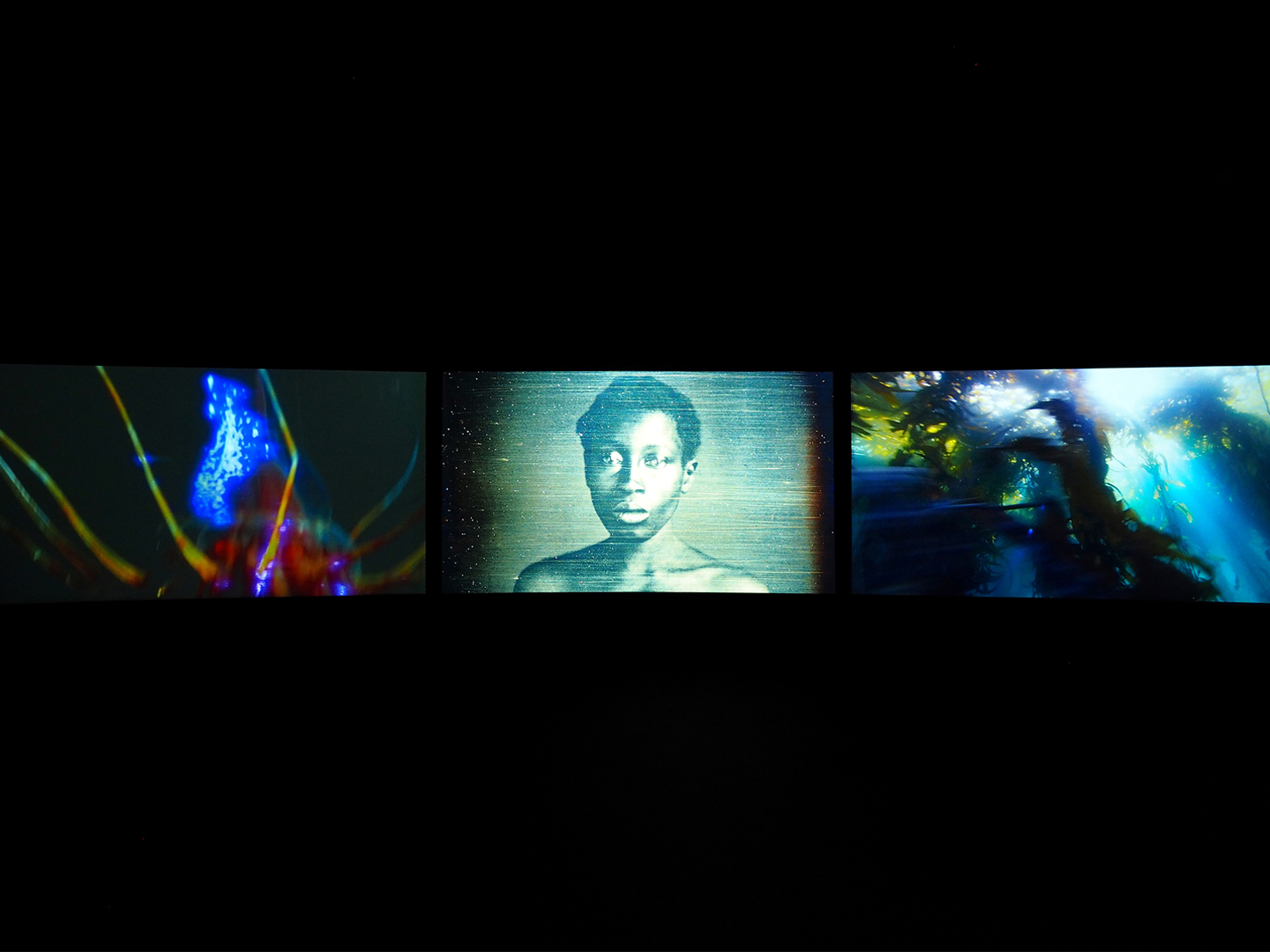

2.ジョン・アコムフラ

アーティスト、映画制作者として著名なジョン・アコムフラは、記憶、ポスト植民地主義、一時性、美学を探求し、世界中に存在する移民に着目して、しばしばディアスポラをテーマにしています。1982年にはロンドンで、デヴィッド・ローソンやリナ・ゴポールらとともに、影響力を持つブラック・オーディオ・フィルム・コレクティブを設立。ローソン、ゴポールとの協力関係は今なお続いており、アシティー・アコムフラを加えたスモーキング・ドッグ・フィルムズとして活動しています。記録映像、スチール写真、撮り下ろし、ニュース映画を組み合わせた多層的な視覚様式で制作した画期的なマルチチャネル映像のインスタレーションは、国際的に注目を集めています。

3.ミネルバ・クエバス

ミネルバ・クエバスは、サイトスペシフィックなアクションや作品を通して、社会圏の実像を描写するリサーチ型のプロジェクトを展開するアーティスト。資本主義体制とその社会的帰結に内在する価値、取引、資産の概念を研究し、日常生活に潜む反逆の可能性を探っています。インスタレーション、動画、壁画、彫刻、公共空間への介入など幅広いメディアを介して、ブランドロゴに見る身近な視覚表現をもじって、人々の政治的虚像に根付く概念に疑問を投じ、ソーシャル・コミュニケーションの活性化を狙っています。主な研究分野は、エコロジー運動、人類学、企業史です。1998年にMejor Vida Corpを、2016年にInternational Understanding Foundationを設立しました。

4.ウェンディー・ヒュバート

ウェンディー・ヒュバートはインジバルンディの長老であり、無形文化財保持者、アーティスト、言語学者でもあります。ピルバラ(西豪州)のレッドヒル・ステーションで生まれ、その後ミンダルー・ステーション、オンスローを経てロウバーンに定住。その地での地域保健活動を通じて夫と出会い、3人の息子を授かりました。2019年にジュルワル・アート・グループで絵画制作を始め、幼少期に見ていた風景やインジバルンディとグルマ・カントリーの重要な場所を描いた風景画で知られるアーティストとなります。「私は自分の故郷(カントリー)とその掟を知っています。インジバルン

ディの守り手として、老いてもその考え方と生き方を貫いています。」(ウェンディー・ヒュバート 2021年)

5.加藤泉

加藤泉の絵画や彫刻には、未分化な原始生物、胎児、動物、またはそれらのハイブリッドのような存在が表象されています。人間、自然、環境をめぐる根源的な関係が見出される彼の作品は、胎内回帰を想起させながら、新たな神話的物語を紡ぎ出しているようでもあります。2007年の第52回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展「Think with the Senses ̶ Feel with the Mind. Art in the Present Tense」に選出されたのをきっかけに、国内外で精力的に発表を行っています。近年では、木彫に彩色を施した従来の彫刻に加え、ソフトビニール、プラモデル、石、布地、アルミニウム、ブロンズも素材に加わり、加藤の絵画の意識はソフト・スカルプチャーやインスタレーションへと拡張しています。

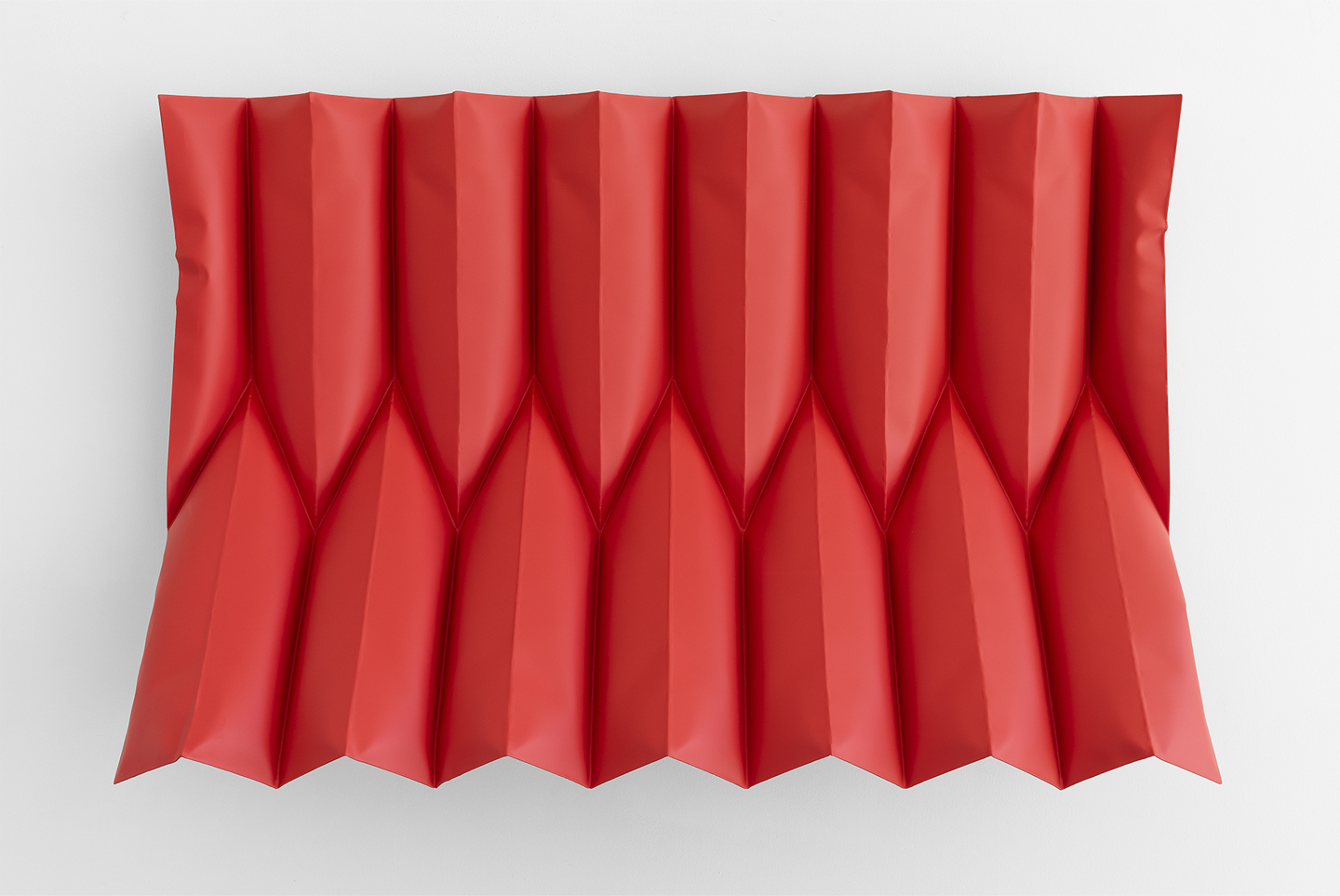

6.シェイハ・アル・マズロー

シェイハ・アル・マズローは、シャルジャ大学美術デザイン学部を卒業。2014年にロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アーツで芸術修士号を取得し、MFA学生賞を受賞しました。その後、母校シャルジャ大学で彫刻の授業を担当、現在は、ニューヨーク大学アブダビ校にて准教授を務めています。アル・マズローの彫刻における実験と探究は、物質性の表現、すなわち形式と内容の緊張関係と相互作用を表わしており、同時に素材とその物理的特性の直感的で鋭敏な理解でもあります。アル・マズローは、色彩理論から幾何学的抽象主義に至るまで、フォルムと素材に焦点を当てた現代のアートムーブメントの概念を統合・進化させています。

7.ダラ・ナセル

多様な素材を用いて、抽象概念とオルタナティブなイメージを表現する芸術家 ダラ・ナセルは、絵画、パフォーマンス、そして映画などのジャンルを横断した作品を手掛けています。ナセルの作品は、資本主義と植民地主義的な搾取の結果として悪化していく環境、歴史、政治的な状況に、人間と人間以外のものがどのように関わり合っているかを探求しています。ナセルは、伝統的な風景画の広大な視点とは対照的に、土地をインデックス的に捉えた絵画で、政治や環境における侵食に焦点を当てています。彼女は自らの作品を通して、人間の言葉が届かない中で環境がゆっくりと侵され、侵略せし者が搾取を行い、インフラが崩壊する様子を、人間以外のものの視点から表現しています。

8.沖潤子

生命の痕跡を刻み込む作業として、布に針目を重ねた作品を制作する沖潤子。下絵を描く事なしに直接布に刺していく独自の文様は、シンプルな技法でありながら「刺繍」という認識を裏切り、観る者の根源的な感覚を目覚めさせます。古い布や道具が経てきた時間、またその物語の積み重なりに、彼女自身の時間の堆積をも刻み込み紡ぎ上げることで、新たな生と偶然性を孕んだ作品を生み出しています。存在してきたすべてのもの、過ぎ去ったが確かにあった時間。いくつもの時間の層を重ねることで、違う風景を見つけることが制作の核にあります。

9.マイケル・ラコウィッツ

マイケル・ラコウィッツは、問題の解決と発生が交差するような場において、多領域を横断しながら活動するアーティストです。植民地主義や地政学的対立など、様々な形での強制排除によって文化財や人々が居場所からの退去を強いられていることに着目し、日用品に新たな意味を与えたり型破りなアプローチを取り入れ、問題の周知を図ります。2018年には、ハーブ・アルパート芸術賞を受賞し、ロンドンのトラファルガー広場の第4の台座に作品を展示する名誉を得ました。2020年にはパブリック・アート・ダイアローグ賞、およびナッシャー賞を受賞。現在、ハーグ市からの委嘱で、考古学と移民の流れをテーマとした公共プロジェクトを手掛けています。

10.ヤスミン・スミス

ヤスミン・スミスは陶芸と釉薬技術を駆使した彫刻による大規模なインスタレーションを制作し、徹底した現地調査、地域社会との協働、スタジオ制作を通して特定の土地を探求しています。科学と芸術を融合し、釉薬の造形美を通して、生態系がもつ知性に形を与えています。スミスは、労働、採取主義、植民地化、政治生態学などについてのコンセプチュアルな調査を含む幅広い素材研究において、植物、灰、岩石、石炭、塩、自然土などの有機物や無機物を用いています。展覧会のため海外に長期滞在して、新作に取り組むこともあります。作品の多くは豪州の公的機関に収蔵されています。ザ・コマーシャル(シドニー)での2022年制作の《Forest》は、豪州各地の石炭火力発電所から採掘した石炭灰による釉薬に関する4年間の調査の成果であり、深い地質学的な時間軸を表現したものでした。

■パフォーミングアーツ

1.AKNプロジェクト

『人類館』によって沖縄出身で初めて岸田戯曲賞を受賞した劇作家・知念正真(1941–2013年)の作品を継承するために、娘の知念あかねにより2020年に発足。コザ(現・沖縄市)を拠点に活動した演劇集団創造によって初演された『人類館』は、1903年の大阪・第5回勧業博覧会会場近くで“人間の展示”を行った「学術人類館」に発する「人類館事件」を出発点に、日本語、沖縄口、沖縄大和口を織

り交ぜ、場面展開にも実験性を持たせた、沖縄演劇史にとって記念碑的な作品です。クラシック音楽の演奏家でもある知念あかねのAKNプロジェクトは、父の作品を『喜劇 人類館』として演出し、これまで2021年にコロナ禍での配信上演、2022年には那覇文化芸術劇場なはーとにて沖縄「復帰」50年特別企画として上演しました。

2.クォン・ビョンジュン

クォン・ビョンジュンは、1990年代初頭にシンガーソングライターとして活動を開始しました。オルタナティヴ・ロックからミニマル・ハウスまで幅広いジャンルの音楽アルバムを6枚発表し、さらに映画のサウンドトラック、演劇、ファッション・ショー、モダン・ダンスなど多様な分野にわたる作品を手掛けています。2000年代末にはオランダに渡り、アートサイエンスを学ぶ傍ら、ライブパフォーマンス用の電子楽器を開発するSTEIMでハードウェア・エンジニアを務めます。2011年韓国に帰国後は、新しい楽器や舞台装置を開発・活用してドラマチックな「シーン」を生み出す音楽、演劇、美術を包括したニューメディア・パフォーマンスを制作。アンビソニックス(没入型3Dオーディオシステム)を活用したマルチチャンネル・サウンドインスタレーションの第一人者として知られています。ロボットを用いた感覚刺激的なパフォーマティブ・インスタレーション作品で、Korea Artist Prize 2023を受賞しました。

3.態変

「身体障碍者の障碍じたいを表現力に転じ未踏の美を創り出すことができる」という金滿里の着想に基づき、1983年に創設された「態変」。作・演出・芸術監督を、自身がポリオの重度身体障碍者である金が担ってきました。その方法は、身体障碍者がその姿態と障碍の動きとをありのままに晒すユニタードを基本ユニホームに、健常者社会の価値観では醜いとされるその身体から、従来の美醜観を掻き回すような表現を引き出します。従来、身体表現に求められてきたコントロールと再現性に真っ向から反する、一期一会の表現だと言えるでしょう。その舞台を通して、観客も自身の日常を超え、いつしか非日常のパフォーマーの身体を共に生き、自身の身体を解放させ、命に触れるのです。

以上、国際芸術祭「あいち2025」についてご紹介しました。ぜひ、来年2025年の開催を楽しみにお待ちください。

■国際芸術祭「あいち2025」

会期:2025年9月13日(土)~11月30日(日)[79日間]

主な会場:愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなか

主催:国際芸術祭「あいち」組織委員会(会長 大林剛郎(株式会社大林組取締役会長 兼 取締役会議長))

助成:文化庁、公益社団法人企業メセナ協議会 社会創造アーツファンド

あなたのデスクトップにアートのインスピレーションを

ARTS WALLは、常にアートからの知的な刺激を受けたい方や、最新のアートに接したい方に、ARTLOGUEのコラムや、美術館やギャラリーで今まさに開催中の展覧会から厳選したアート作品を毎日、壁紙として届けます。 壁紙は、アプリ経由で自動で更新。